Analyse critique de la politique énergétique actuelle du Niger

Lorsque l’on analyse la politique énergétique menée au Niger jusqu’ici il en ressort un point positif. C’est le barrage de Kandadji. Certes il n’est pas encore finalisé. Certes sa capacité initiale a été revue à la baisse. Certes son financement a été démesurément long. Mais il faut reconnaître que Kandadji c’est d’abord le fruit d’une persévérance. Le potentiel a été identifié très tôt mais sa concrétisation s’est heurtée à des difficultés de financement. Mais les efforts menés par les administrations successives ont fini par porter leur fruit.

En dehors de ce projet plusieurs points faibles marquent la politique énergétique du Niger. Ils transparaissent à la lecture de l’étude précédente sur le bilan et le potentiel énergétiques du Niger. On peut les synthétiser en 4 points :

1. Une politique énergétique qui a échoué à favoriser le développement

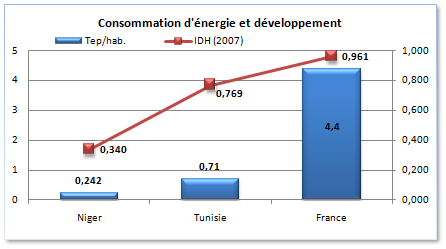

Le très faible niveau de consommation énergétique ne favorise pas le développement économique.

Figure 3 : Une consommation énergétique trop faible pour favoriser le développement

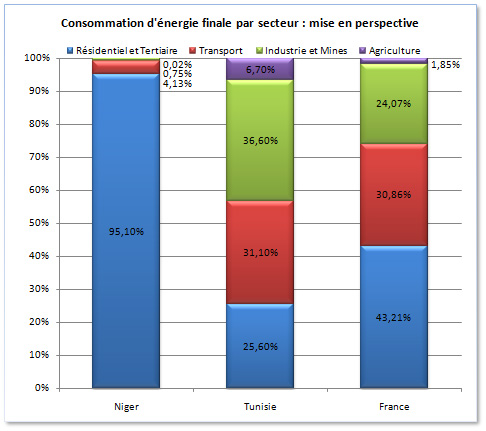

De même la répartition sectorielle des consommations énergétique reflète l’extrême faiblesse du tissu industriel nigérien et traduit l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir par une politique énergétique qui se veut au service du développement.

Figure 4 : Une structure de consommation déséquilibrée, reflet du sous-développement

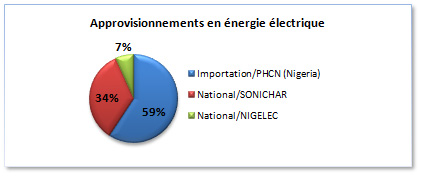

2. Une insoutenable dépendance énergétique

Étudier l’énergie au Niger, c’est étudier l’histoire d’une dépendance. La totalité des produits pétroliers est aujourd’hui importée. De même avec 90 % de son énergie provenant du Nigeria, la NIGELEC n’est pas plus qu’un prolongement commercial de la PHCN (Power Holding Company of Nigeria) qui a succédé à l’ex NEPA (National Electric Power Authority). Une dépendance qui pèse très lourd sur la balance de paiements : 40 milliards d’importation par an !

Figure 5 : Une dépendance énergétique excessive

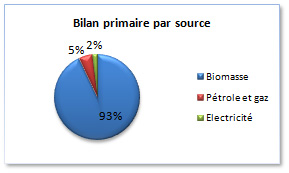

3. Une situation qui met en péril l’environnement

L’exploitation du bois dévaste près de 150 000 ha chaque année. Il existe certes une stratégie spécifique en matière d’énergie domestique, mais celle-ci n’a pas contribué à réduire significativement la trop forte tension sur le couvert végétal. Le taux de substitution au bois dans les ménages est d’environ 3 %. C’est trop peu, surtout pour un pays à deux tiers désertique qui connaît des sécheresses et des famines chroniques.

Figure 6 : Une écrasante domination de la biomasse

4. Une politique énergétique discriminatoire

On peut reprocher à la politique énergétique nigérienne d’avoir sous-développé les sources de production décentralisées. Comme nous l’avons signalé des facteurs comme l'immensité du pays, sa très faible densité démographique (7 hab/km2), la grande disparité géographique de son peuplement et un faible taux d'urbanisation (moins de 20 %) militent pour l’exploitation des énergies décentralisées. Il est clair que pour atteindre un accès universel à l’énergie il faut développer l’électricité rurale grâce aux sources décentralisées. Au lieu de cela, les sources d’énergie comme le solaire ou l’éolien sont restées à un stade de développement embryonnaire. Cela conduit à un accès inégalitaire à l’énergie entre zones rurales et zones urbaines. La notion de service public de l’énergie est dès lors une vague chimère.

Commentaires

Publier un nouveau commentaire